このようなお悩みありませんか?

会社員から独立し、個人事業主への転身経験を持つ僕がご紹介しますね。

この記事では、「会社員を辞めて独立するかた向けの個人事業主のなり方」を解説しています。

この記事を参考にしながら、個人事業主の開業準備を進めてみましょう!

個人事業主になろうと思うと、開業届を提出すれば誰でもなれます。

ただし、しっかり準備し開業しないと、事業継続できない場合もありますね。

僕の失敗談も含めながら、会社員から始めた開業準備の体験談をご紹介していますので、参考にしてくださいね。

個人事業主になるには?開業届を税務署に提出が必要

今日から個人事業主になろっと。

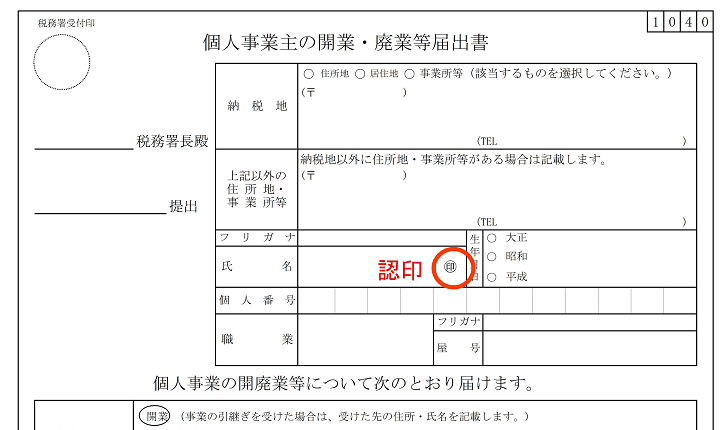

個人で事業していると「個人事業主です」と言えるけど、正式には開業届を所轄の税務署に提出しないといけません。

- 個人事業主の開業・廃業等届出書(開業届)

- 所得税の青色申告承認申請書

- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

- 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

- 給与支払事務所等の開設届出書

一人で事業をする場合、家族と一緒または従業員を雇う場合などありますよね。

個人事業主になる時は、必要になる書類を必ずチェックしましょう。

提出する書類は、国税庁のHPで確認することができます。

開業届の提出期限はいつまで?

僕は1月4日を開業日にして、開業届は12月下旬に提出しました。

個人事業主とフリーランスの違いとは?

個人事業主とは、個人で事業をおこなっている人を「個人事業主」といいます。

税務署に「開業届」を提出し、事業の開始を申請すれば独立したことになります。

家族や雇用した従業員と一緒に仕事をする場合なども、法人でなければ個人事業主です。

フリーランスでも「開業届」を提出すると、個人事業主になりますよ。

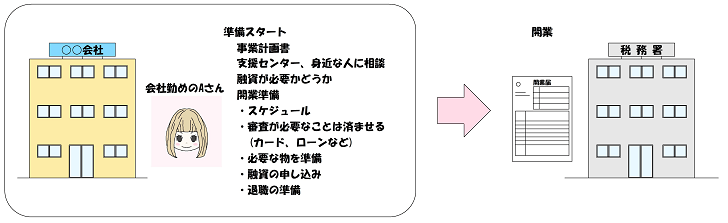

私の独立時内容と計画の体験談

この記事を書いている僕は、会社員と同じ仕事で独立しました。

最初は独立して収入が不安定になること想定していたので、数カ月は事業継続できるように資金面を主に計画。

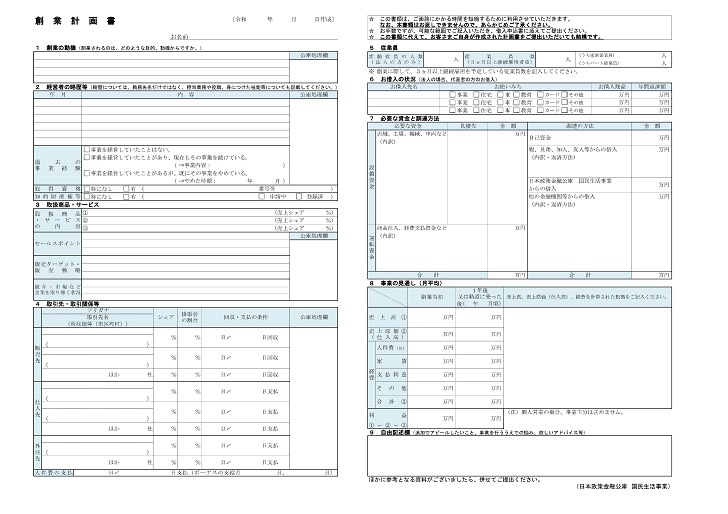

事業計画書を作成し、日本政策金融公庫に100万円の融資を申し込みました。

開業してからすぐに、信用金庫で屋号口座開設したところ、数日後に開業融資のお話をいただけました。

僕の場合は、自宅を拠点に事業を始めましたが、店舗や飲食店の開業を目指す方々に向けての専門サイトもあります。

「居抜きの神様」は、飲食店の開業を目指す方々に向けて、内装や設備が整った居抜き物件を提供する専門サイトです。

開業に役立つコラムも充実してるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

個人事業主になるための具体的なステップ!会社員から独立計画

個人事業主になるには、決意はとれも大事です。

会社員なら月の給料があり、その金額から生活のことを考えることができるけど、会社員を辞め一人になると月の収入が安定しないこともあり得ます。

僕の開業理由は、業務も一人でできるようにいろいろ経験させてもらい、挑戦したい気持ちが強くなったので独立を決意したんですよ。

- 事業計画書の作成

- 支援センター、または身近な人に相談

- 融資が必要かどうかの判断

- 個人事業主になる準備は楽しく

チャンスがあればチャレンジしてみることで、成長にもなるし素晴らしいことです。

『いつかなってみたい』と思うより、行動してみることで未来が変わっていきますよね。

①事業計画書の作成

事業計画書を作成していると頭の中も整理できるし、融資の時に伝えることができる資料なので便利です。

イメージがある場合は、まず事業計画書を作ってみましょう。

事業計画書を作成することで自信が持てるし、第三者に説明してみることで、再度検討が必要な部分も出てくると思います。

事業用の資料も増えるので、電子文書として管理していると便利です。

電子文書として管理できるDocuWorksのこともご紹介していますので、参考にしてくださいね。

▶初心者でも安心!ドキュワークスの便利な使い方7選【簡単操作ガイド】

②支援センター、または身近な人に相談

僕は身近に個人事業主の方、法人で会社経営をしている方がいなかったので、無料相談ができる支援センターに行きました。

- 事業計画書の作り方

- 融資可能かどうか

- 運営できるかどうか

事業計画書のアドバイス、自己資金の準備など色々アドバイスをもらいました。

考えていることを話してみることで、相手に伝わると自信が持てます。

③融資が必要かどうかの判断

全て自己資金でまかなえればいいけど、なかなかそうはいきません。

融資が必要かどうかの判断もしていきましょう。

事業が安定してくるまので、費用は確保しておく必要があります。

特に会社員を辞めると、税金支払いの案内がすぐに届きます。

当然、生活費も別途必要になるので、計画しながら進める必要があります。

④個人事業主になる準備は楽しく

個人事業主になる決意をして準備していると「大丈夫かな?」と、だんだんネガティブになることもあります。

でも、ポジティブになることが大事です。

会社に入社した時は仕事だけに集中できましたが、これからは自分で判断して進めていくことが求められます。

でも、それもまた成長のチャンスです。

準備は大変だけど未来を見ながら、楽しく準備すると気分も変わってきますよ。

また、開業準備ではさまざまな情報源を活用することも大切なので、デジハクmagazineも参考にしてくださいね。

会社員から個人事業主になるための開業準備

届出書を提出すると「個人事業主」としてスタートできますが、その前にいろいろ準備しないといけないこともありますよね。

僕は会社員から同一業種で独立したので、準備期間はちょっと短めにしたけど、失敗しました。

僕の反省点などを含めながら、会社員の時からはじめられる準備や必要なものをまとめて紹介していきますね。

記載している内容が全てではないので、他にも必要なことがあればよろしくお願いします。

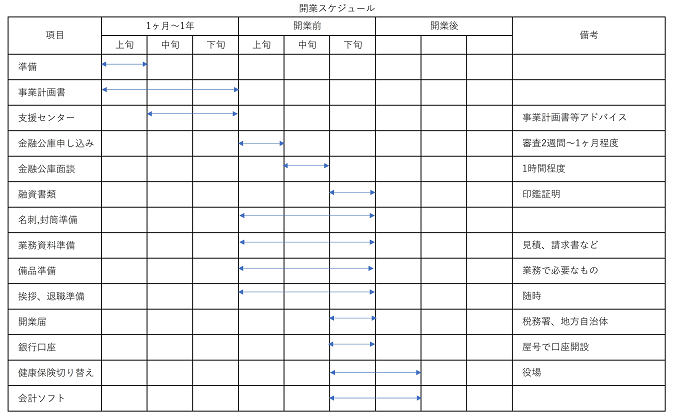

①開業準備のスケジュール作成

開業準備に向けて、スケジュールを作成しているとスムーズに進みます。

やらないといけないことを明確にし、リスト化しておけばよかったと後悔。

僕はスケジュールを作成したけど、準備不十分でした。

開業してから1か月はバタバタだったので、段取りはとても重要です。

②審査が必要なものは済ませておく

事業をはじめると、最初は収入が安定しなくなります。

クレジットカードの申請、ローン契約など、会社員の時に済ませることがオススメです。

僕は個人事業主になる予定だったので、銀行にお金を借入できるか相談してみました。

相談に乗ってはくれたけど、事業実績がなかったので借入できませんでした。

実績ができると事業用カード作成や融資の件など、銀行さんからいろいろお話しをもらえたりできました。

③会社に退職する決意の相談

会社員であれば退職準備もすすめていかないといけません。

決意ができたら『会社に退職』について話しましょう。

勤めている会社から仕事をもらう可能性もあるので、円満退職がベストです。

自分の意見だけ伝えても、今後お付き合いしてくれないこともあるので、両者納得するのが良いです。

退職届で使用する「郵便番号枠がない封筒」は、近くに売ってないのでネット購入が便利です。

④日本政策金融公庫に融資の申し込み

僕は、退職日の数日前に借入申し込みをしたので、日本政策金融公庫の面談が開業してからになりました。

- 事業計画書

- 事業で必要な見積書

- 収支計画書

- 受注明細書

- 会社員時代の営業実績

- 自己資金口座、ローン残高など

融資が決まってから書類作成と業務ですごいバタバタだったので、開業前に済ませておくべきだったと反省しました。

提出する資料を色々用意しておくと、説明しやすく伝わりやすくなるので、面談時は手応えがありました。

日本政策金融公庫の面談内容

⑤開業届、青色申告承認申請の準備

現在の開業届の書式は「認印」が廃止になっています。

退職日が決まれば開業届、青色申告承認申請などの準備が進めることができます。

控えは必ずもらいましょう!そして、スキャンしてデータ保存しましょう。

⑥お世話になった方に挨拶まわり

お世話になった方に挨拶をすると、今後もお付き合いしてくれる可能性もあります。

勤めている会社以外でも、仕事を通じて成長させてくれた方々にも挨拶しておきましょう。

⑦お礼状の準備も忘れずに

開業するとお花など、もらう場合もあると思います。

僕は準備不足で、お礼状なんか書いたことなかったので、さてどうしよう?

落ち着いたら挨拶に伺ってもいいけど、僕は準備不足で遅くなると判断したので、先にお礼状を出すことに。

急な対応には、挨拶状の専門サービスもあるので、便利ですよ。

お礼状のパターンがいろいろあり、文章の修正もできるのでオススメです。

個人事業主に必要なツール!準備リストとチェックポイント

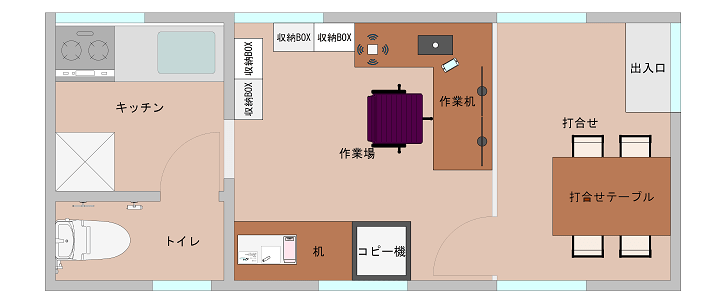

僕は事務所で仕事なので、ここでは揃えた物をいろいろ紹介します。

職種によって違うかもしれませんが、リストを作りながら準備していきましょう。

①個人事業主のメールアドレス準備

メールアドレスの選択肢にフリーメールもありますが、事業をするとなると『信頼性』が必要です。

費用は発生するけど、独自ドメインで作るのがオススメです。

個人事業主メールアドレスの作り方、メールアドレスが作れるレンタルサーバーもご紹介していますので、参考にしてくださいね。

②個人事業主の名刺準備

![]() 個人事業主にも名刺は必須アイテムです。

個人事業主にも名刺は必須アイテムです。

デザインなど作っておくと、あとは印刷するだけ。

開業日に合わせて作っておくと、挨拶に来た方と名刺交換できるので安心できます。

個人事業主の名刺作り方もご紹介していますので、参考にしてくださいね。

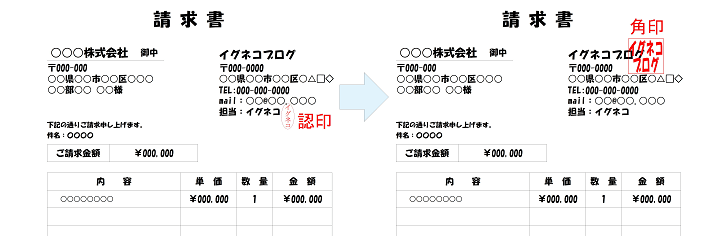

③個人事業主の印鑑準備

銀行印、実印なども必要になるので、ない場合は作っておきましょう。

個人事業主であれば、屋号印は必要ないかもですが、請求書、見積書用に「角印」があれば便利です。

個人事業主の印鑑準備もご紹介していますので、参考にしてくださいね。

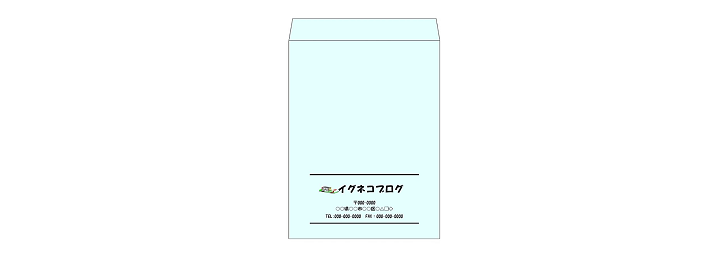

④個人事業主の封筒準備

屋号入りの封筒も準備しておくと業務で困りません。

見積書、請求書などはメールでのやり取りもあると思うけど、郵送することもあるので活躍してくれます。

個人事業主の封筒準備もご紹介していますので、参考にしてくださいね。

⑤見積書や請求書の書式の準備

見積書、請求書などの書式は、事前に作成していると必要になった時は困りません。

必要になってから作成すると、時間もかかってしまいますよね。

無料で使える クラウド請求書・見積書・納品書管理サービス Misoca(みそか) ![]() のサービスもあるので便利です。

のサービスもあるので便利です。

⑥個人事業主のオフィス用品準備

個人事業主としての新しいスタートに際して、オフィス用品の準備も大切です。

効率的かつ快適に作業を行うための環境も長期的な成功への鍵となります。

オフィスを機能的かつ快適な空間にすることで、仕事の効率性だけでなく、日々の業務への意欲も高まります。

よくAmazonを利用される方だと、個人事業主になると開業届などが必要ですが「Amazonビジネス」も利用できます。

オフィス用品のオススメ通販サイトもご紹介していますので、参考にしてくださいね。

⑦事務所の家具、家電の準備

個人事業主としての開業準備において、オフィス環境の整備も大切です。

オフィス用品以外の家具や家電の準備も必要になってきますよね。

最初は、サブスクやレンタルの方がメリットに感じることがあります。

初期投資を抑えたい場合や、将来的な事業拡大を見据えて柔軟に対応したい場合は、購入するよりもレンタルする方が効率よく利用できる場面もあります。

家具・家電のサブスク・レンタルMODHIでサブスクやレンタルの内容をご紹介していますので、参考にしてくださいね。

⑧最初はバーチャルオフィスも便利

現代のビジネス環境では、特に個人事業主やスタートアップ企業にとって、オフィスの形態は多様化しています。

物理的なオフィススペースに多大な投資をする代わりに、バーチャルオフィスを活用することで、コストを抑えつつビジネスのプレゼンスを確立し、プロフェッショナルなイメージを保つことが可能です。

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスは、物理的なスペースを持たずに、ビジネスアドレス、電話サービス、郵便物の管理、時々の会議室利用など、オフィスに関連するサービスを提供する仕組みです。

これにより、家から働くフリーランサーやリモートワークを推進する企業も、顧客やクライアントに対してプロフェッショナルな印象を与えることができます。

参考サイト

個人事業主のスタート!開業後の初期手続きガイド

会社員の時は勤務先が手続きしてくれたけど、個人事業主になれば自分で手続きをしないといけません。

- 事業用口座の開設

- 国民健康保険、国民年金の手続き

- 会計ソフトの準備

- 資金調達の準備

国民健康保険などに切り替え、売り上げや経費の管理、資金調達、確定申告の準備なが必要です。。

①銀行口座の開設

プライベートと事業用の口座を分けておくと、管理しやすいです。

「開業届の控え」があると、屋号付き口座を作れます。

どこの銀行にするか検討しながら、確認してみましょう。

僕は最初、信用金庫で口座開設しました。

開業してすぐに相談も乗ってくれ、融資してもらえました。

②国民健康保険、国民年金の手続き

国民健康保険と国民年金の手続きは、市区町村役場の窓口でおこなえます。

退職後、14日以内に国民健康保険と国民年金への加入が必要になります。

僕は退職してから14日後を過ぎて申請したけど、理由がある場合は待ってくれましたよ。

また、会社の健康保険を任意継続することも可能です。

任意継続は退職後20日以内に手続きが必要、期間は2年間なので国民健康保険と任意継続どちらに加入するか一度確認するのがオススメです。

厚生年金から国民年金へ切り替えると、将来もらえる年金が減ることになります。

国民年金基金やiDeCoなどの利用も一緒に検討してみましょう。

③会計ソフトの準備

僕は、やよいの青色申告オンラインを使っています。

税務対応はもちろん、売り上げや経費の管理にとても役立ちます。

インストールしなくても、ネット上で利用できるのでクラウド会計ソフトが便利です。

1年間無料お試しもできるので、開業した時に導入してみることをオススメです。

確定申告

最初は入力方法に多少戸惑ってしまうこともあると思いますが、家計簿感覚で入力できるので初心者の方にも扱いやすいソフトです。

④資金調達の準備

やっぱり資金がないと、事業を継続していくのは難しいですよね。

仕事はしているけど入金より前に、支払わないといけない費用が必要なこともあります。

資金調達となると、銀行や日本政策金融公庫などで「融資」が考えられるけど、「売掛金の売買」ができるファクタリングなどもあります。

個人事業主として市場へ参入!ウェブサイトやクラウドソーシングの活用

開業すると都合よく仕事が入ってこない場合もあります。

会社員の時は、出勤すると月の給料は貰うことはできたけど、個人事業主になれば実力勝負です。

スキルがある場合は、クラウドソーシングでも活躍できるので利用してみましょう。

登録も無料ですよ。

法人企業も利用しているので、つながりができるかもしれません。

Webサイトでもアピール

個人事業主になると、ウェブサイトがあることで信頼性もアピールできます。

なぜなら、名刺で伝わらない部分をサイトで伝えることができます。

作り方もご紹介していますので、参考にしてくださいね。

まとめ:会社員から始める個人事業主の開業準備

会社を辞めて準備もできるけど、収入面の不安もあるので会社員の時から準備をするのが良いです。

開業届を提出すれば、個人事業主になれますがしっかり計画をしながら、進めていくのがオススメです。

僕は退職前まで業務が忙しく、準備で失敗もあったけど、準備期間が確保できる場合はしっかり計画しながら進んでいきましょう、

最後まで読んでいただきありがとうございました。

会社員から個人事業主になるには、どんな準備が必要なんだろう?